Il sistema tributario sabaudo all’aprirsi del secolo XVIII – Parte I: Le gabelle generali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1908

Il sistema tributario sabaudo all’aprirsi del secolo XVIII – Parte I: Le gabelle generali

La finanza sabauda all’aprirsi del sec. XVIII e durante la guerra di successione spagnuola,Officine grafiche della Società tipografico editrice nazionale, Torino 1908, pp. 1-44

1. In questo primo capitolo del presente volume si discorre della finanza degli Stati Sabaudi al principio dei secolo XVIII, prima cioè che si iniziasse quella varia e complessa opera riformatrice negli ordini tributari e contabili che prende data dal 1717. Per bene valutare l’importanza delle riforme che vennero dappoi, d’uopo conoscere quale fosse la finanza dalla quale si partì, e quanta fosse la sua virtù nel fronteggiare i bisogni dello Stato e quali sacrifici, e come distribuiti sulle varie classi sociali, imponesse ai popoli. Il periodo del primo Settecento, che possiamo chiamare pre-riformistico, si presta in singolar modo a saggiare il sistema tributario sabaudo; poiché esso può chiudersi tutto in quegli anni dal 1701 al 1713 che videro una delle più ostinate e dure guerre che mai si siano scatenate sud Piemonte.

Se in quei tristi frangenti rifulsero virtù militari di popolo e di principe, poté ammirarsi anche lo spirito di sacrificio che porta tutte le classi sociali a concorrere nell’opera, meno chiara, ma non meno necessaria, di apprestare ai combattenti il nerbo della guerra. Perciò amammo prendere il periodo storico dal 1701 al 1713 come soggetta materia del primo volume di questa collana di illustrazioni e documenti finanziari sul secolo VIII; poiché esso efficacemente ci aiuta a comprendere che cosa fosse e come operasse quella finanza sabauda, le cui vicende narreremo ed i cui nitidi documenti – principalissimi i bilanci e gli spogli – pubblicheremo nei volumi seguenti. Il volume si divide in due parti; nella prima (Capitolo I) diremo quali fossero gli ordini tributari sabaudi quando comincia il secolo XVIII; nella seconda (Capitoli II a VI) narreremo come quegli ordini operassero e fossero rafforzati in quegli anni del primo settecento quando furono posti a così dura prova da una guerra che mise in forse l’esistenza della monarchia e l’indipendenza della patria.

I

Le gabelle generali

2. – Fondamento precipuo della finanza piemontese del 1700 erano le “gabelle generali”, che noi ora chiameremo “tributi sui consumi”. Veniamo in testa ai bilanci; né per esse distinguevasi tra i paesi dello Stato, come per i tributi prediali, le entrate del demanio e le minori gabelle. Davansi in appalto a società di capitalisti, che promettessero al fisco larghe anticipazioni sulle entrate ancora da esigersi e dessero secura garanzia di lor solvenza. Dall’1 gennaio 1698 al 31 dicembre 1703 erasi appaltato l’esercizio delle gabelle ad una società di francesi, i cui soci principali erano Carlo Nicolao Richer, il signor De Rhodes, tesoriere dei gendarmi del Re di Francia, e Stefano Paissilier. Vi erano aggregati il signor Chamberlain, consigliere delle finanze in Francia e ricevitore generale del Poitou, i signori Pietro e Francesco Orfeau, interessati nelle accense del Re cristianissimo, e altri ancora: Fiorenzo Robilard, Stefano Richer, il signor Deshayes e Giorgio Blaisot.[1] Già pratici di simili maneggi e in grado; per le buone intelligenze coi fermieri generali delle gabelle francesi, di reprimere il contrabbando dal lato di Francia, eransi indotti costoro a promettere al Duca di Savoia il pagamento di 3 milioni e 600 mila lire all’anno, oltre L. 7000 per lo stipendio del conservatore delle gabelle e L. 7500 per il quarto delle multe e confische provenienti dalle contravvenzioni. Aveano poi fatta al fisco un’”anticipata” di L. 787.159.16. 8, per la quale ritenevano a proprio profitto l’interesse del 7% sul prodotto dello gabelle. L’anticipata doveva essere, ma non fa, restituita alla fine dell’appalto.

Subito da ambe le parti si muovevano alte querimonie sui risultati dell’appalto; che troppo grandi erano gli interessi in giogo e troppo vicina l’epoca del rinnovamento del l’appalto perché il Duca non pretendesse di ricevere troppo poco e gli appaltatori non cercassero di farsi credere ridotti alla rovina o, per lo meno, non volessero far credere ad fin lucro assai più piccolo del vero. Di questi diversi giudizi sul prodotto delle gabelle trovasi memoria nelle carte che ci rimangono intorno alle trattative per la rinnovazione dell’appalto.[2] Già dal principio del 1701 discutevasi di ciò; ed il Duca pare avesse inviato a Parigi un quadro assai roseo dei lucri ricavati dai gabellieri francesi durante i primi anni di lor contratto. Appariva da esso che nel 1698, 1699 e 1700 i gabellieri aveano lucrato di netto 127.200 lire all’anno in media, oltre all’interesse del 7% sulla loro anticipata, al G 010 sui fondi di commercio per lo provviste di sale, tabacco, carta bollata, ecc., 10 mila lire di diritto di presenza in Parigi e 40 mila lire come stipendio e spese di tavola dei soci dimoranti in Piemonte, Savoia e Nizza.

Sembra che il Duca volesse trattare sulla base di un canone annuo tra L. 3.800.000 e L. 3.900.000, e di ciò avesse dato il carico ad un faccendiere di Parigi, che nelle lettere conservate nell’Archivio di Stato si firma “Duclaireau” o “M. de Cadenet”. A costui era parso che sarebbe stato utile formare una nuova compagnia che avesse l’appalto delle gabelle degli Stati del Duca ed insieme del Milanese, sia per impedire con un’unica amministrazione il contrabbando fiorentissimo ai confini del Ducato di Milano, sia per far cosa gradita ai Re di Francia e di Spagna, che avrebbero stretto in una morsa di ferro il Piemonte anche sotto il rispetto finanziario. Dell’idea doveva avere avuto sentore il Chamillart, ministro della guerra di Francia, il quale avea messo avanti uno dei suoi favoriti, certo Poulletior, ricevitore generale delle finanze od impiegato nella ferma generale francese. Essendo mestieri però, poi conchiudere il negozio, avere notizie precise sul reddito delle gabello milanesi, il nostro mediatore si offeriva a lavorare in qualità di commesso nella segreteria de’ dispacci e lettere dei Duca durante la permanenza di Vittorio Amedeo nel Milanese a capo dell’esercito alleato. Sembra che il Duca abbia subodorato in tutto ciò qualcosa di poco chiaro perché, malgrado la speranza fattagli luccicare di un grosso aumento di canone per l’unione delle gabelle piemontesi e milanesi, non fu dato seguito ai negoziati.[3] I quali si riannodano, sempre a mezzo della stessa persona, nel 1703. Paissilier, preposto dalla società francese alla direzione dell’appalto, andava spargendo voci contraddittorie sulle sue intenzioni e su quelle dei Duca: ora negando ai soci la comunicazione dei conti allo scopo di avere di nuovo la direzione della compagnia, ora affermando che il Duca non volesse più fare un appalto unico tutte le sue gabelle, ma concederle repartitamente a diversi accensatori; cosa la quale tratteneva parecchi finanzieri esperti e ricchi dal fare loro offerte al Duca. Questi il 23 di febbraio aveva indirizzato al mediatore di Parigi una proposta di appalto della sola gabella del sale per L. 2.150.000 all’anno, corredandola di particolareggiate tabelle dalle quali risultava che la gabella del sale in Savoia, Piemonte, Nizza e Valle di Barcellona rendeva lorde L. 2.960.187, dalle quali deducendo L. 735.660 di spese d’ogni sorta, rimanevano di prodotto netto L. 2.224.527, con un margine discreto sul canone d’appalto. Offerivasi dai finanzieri francesi una somma di due milioni, negando l’esattezza delle cifre messe innanzi dal Duca, perché a quella stregua, dato un prodotto pel sale di L. 2.224.527, i fermieri francesi nel cui appalto il sale entrava solo per L. 1.984.666 avrebbero dovuto fare un guadagno di L. 239.861 all’anno, e in sei anni di L. 1.439.16G; mentre la verità si era che aveano lucrato in tutto appena 900 mila lire, la massima parte delle quali proveniva dal tabacco e dalle dogane e dal cambio delle monete piemontesi in monete francesi.[4]

In realtà il Duca voleva solo tenere a bada i finanzieri francesi e giovarsi delle loro offerte per ottenere patti migliori da una società italiana, composta del conte commendatore D. Silvestro Olivero, mastro auditore nella Camera dei Conti di Piemonte, e banchiere barone Marcello Gamba di Torino. Con una fretta insolita, senza chiedere cauzione e senza le formalità del pubblico incauto attribuivasi l’appalto ai signori Olivero e Gamba con contratto del 28 marzo 1703 per i sei anni dal 1704 al 1709 e per un canone annuo di L. 3.860.000. Non tutto era guadagno netto nelle 260 mila lire d’aumento sull’appalto precedente; perché alle vecchie gabelle si erano aggiunte la dogana di Savoia, che si supponeva fruttasse 30 mila lire all’anno, l’accensa del tabacco della città e del contado di Nizza, la gabella del vino di Nizza (45 mila lire), il dacito di Trino (10 mila lire) ed il dacito d’asti (8500 lire), prima appaltati a parte.

Se non fosse scoppiata la guerra a guastare i calcoli, il canone delle gabelle generali avrebbe formato pur sempre l’entrata più cospicua delle finanze piemontesi, circa i due quinti del bilancio normale, ond’è opportuno che da noi qui si dia un riassunto delle più interessanti disposizioni generali del contratto d’appalto, ad esempio de’ numerosi casi ne’ quali le entrate dello Stato erano appaltate, anzi che rette ad economia. La preferenza poi l’appalto era spiccatissima in quei tempi, tanto che un’entrata retta ad economia, ossia col mezzo di economi stipendiati dalle finanze, aveasi per sinonimo di un’entrata che nulla fruttava.[5]

Il contratto d’appalto, stipulato con molta solennità, obbligava gli appaltatori in solido a pagare il canone “in buone specie d’oro, d’argento od altre secondo il valore che quelle havranno in Torino al tempo di cadun pagamento (entro 15 giorni dopo spirato ogni quartiere repartitamente) nelle mani dei tesoriere generale a loro risigo, pericolo e fortuna, e senza alcuna scusa di qualsivoglia natura”, promettendo a sua volta il Duca “in fede e parola di Principe per sé e suoi successori alla Corona con giuramento, toccatosi il petto nella solita forma” di osservarlo e farlo religiosamente osservare senza veruna limitazione e restrizione o riserva, e senza punte violarlo sotto qualsivoglia pretesto né meno di accrescimento di monete. Nel qual caso le monete ribassate dovevano essere ricevute da’ tesorieri senza veruna perdita per gli appaltatori, anche se l’ordine della diminuzione delle monete fosse dato verbalmente.

Oltre al canone gli appaltatori erano obbligati a pagare al fisco le L. 7000 già prima fissate per lo stipendio del giudice conservatore il quale doveva giudicare, sia in civile che in criminale, di tutte le controversie gabellari, senza che vi fosse diritto di appello dalle sue sentenze; e L. 7600 per la quarta parte delle multe e confische a carico dei contravventori, le quali andavano tutte a profitto degli Olivero e Gamba. Dal canone essi avevano il diritto di far dedurre l’ammontare delle gabelle alienate a terzi, come i macelli di Torino alienati per L. 80.000 alla città di Torino, o soppresse come la tratta e foranea di Nizza (L. 25.000), o esatte in economia come il dritto di Villafranca per 70 mila lire, o vendute come i demani della Savoia;[6] e dell’adempimento ai loro obblighi doveano far constare al solo generale delle finanze, con un conto reso entro tre mesi dalla fine d’ogni anno per un breve stato solamente di debito o di credito “. Obbligavasi il fisco a rimborsare agli appaltatori alla fine del contratto il valore dei sali, tabacchi, candele, carta bollata e degli altri loro fondi di magazzino. Magazzini e case necessarie per l’esercizio delle gabelle fornivansi dallo Stato, rimanendo a carico degli appaltatori solo le piccole riparazioni.

Erano gli appaltatori soggetti alla sorveglianza dei controllori delle gabelle pagati dal fisco. I controllori nei primi cinque anni dell’appalto aveano diritto di visitare di giorno i magazzini delle gabelle insieme a commessi degli appaltatori. Nell’ultimo anno ai controllori era consegnata la chiave di una delle due serrature di ogni magazzino, all’insaputa l’uno dell’altro. Da ciò ad impedire che nell’ ultimo anno gli appaltatori vendessero a vil prezzo sale in guisa da minacciare il reddito della gabella nell’anno susseguente.

Larghi poteri venivano concessi agli appaltatori per difenderli dal contrabbando. Facoltà di nominare quanti commessi e guardie loro piacesse; con diritto del porto d’arme, esecuzione da obblighi di tutela, curatela, cariche pubbliche, alloggi di genti da guerra. Diritto agli appaltatori di visitare le case e i magazzini dei commercianti e spacciatori al minuto, salvo che vi si opponessero i proprietari, ché allora occorreva l’intervento del giudice conservatore o suoi delegati. Per le case private quest’intervento era sempre necessario, né mai potevasi far violenza alle persone. Diritto nei commessi e guardie giurate degli appaltatori di sequestrare le merci di contrabbando; e validità innanzi ai giudici conservatori dei loro processi verbali sino a che non fossero impugnati di falso. Diritto negli appaltatori di chiedere ai giudici conservatori l’arresto personale dei commessi e altri loro dipendenti i quali fossero in mora nel rendere i conti e pagare i debiti di gabella.

Se tutti i rischi normali erano accollati agli appaltatori, né potevano costoro lamentarsi delle perdite dovute a false previsioni, eranvi alcuni rischi straordinari, guerra, peste e carestia che davano diritto alla rescissione od alla modificazione del contratto. Riducevasi il canone, a detta di periti ed a norma di equità, quando dalla guerra o dagli altri flagelli fosse colpita una parte soltanto dello Stato; e rescindevasi il contratto senz’altro quando tutto lo Stato ne fosse percosso.[7]

Non era ancor cominciato il periodo d’appalto che i signori Olivero e Gamba, il 7 novembre 1703, subito dopo la rottura con Francia, protestavano di voler rescindere il contratto per i danni ed impedimenti recati al commercio dalla guerra; opponevasi il patrimoniale del Duca sostenendo non essere la guerra generale, ed esagerarsi troppo il documento al commercio; né avere gli appaltatori il diritto di rescindere il contratto poiché non aveano ancora iniziato l’esercizio delle gabelle. Ma ben presto, arbitro il conte Groppello,[8]statuivasi d’accordo che il contratto venisse sospeso sino all’1 gennaio dell’anno immediatamente successivo alla pace, dal qual giorno avrebbero dovuto decorrere i sei anni d’appalto agli antichi patti, salvo quelle modificazioni che uno o più arbitri eletti dal Duca ritenessero eque in rapporto alle variazioni eventuali del reddito delle gabelle. Durante la guerra i signor Olivero e Gamba avrebbero continuato a dirigere le gabelle, versando all’erario le somme incassate e rendendone un semplice conto di “cavata” ossia di entrata e di spesa. A compenso della loro opera e delle somme anticipate (sino al massimo di 500 mila lire) per la compra di sale, tabacco, ecc., era attribuito ai gabellieri un aggio del 4% sul prodotto netto delle gabelle, depurato dagli stipendi e dalle spese varie.[9]

Era il primo frutto della guerra: cambiare gli appaltatori in economi cointeressati e un canone certo di 3.860.000 lire in un reddito incerto, soggetto a mille cause di diminuzione e purtroppo assai minore delle speranze che s’erano concepite. La regia cointeressata dai signori Olivero e Gamba sembra non abbia soddisfatto guarì né il fisco né gli economi i quali si dimettono con scrittura del 13 marzo 1708. Rimproverava il Groppello ai due economi di lucrare troppo coll’aggio del 4% e di non dare alle gabelle tutta quell’attenzione che si richiede attorno il maneggio d’esse, mentre hanno affari particolari di conseguenza tale che gli occupano e lagnavansi gli economi di non aver impiegati a sufficienza per amministrare con efficacia.[10] Succedono nell’economia il tesoriere di Madama Reale, Francesco Antonio Colomba e il banchiere Giovanni Martino Calcino, associati a Giovanni Gerardi.[11] I nuovi economi hanno l’obbligo di amministrare a guisa di buoni padri di famiglia e di dare il solito conto di “cavata”. Ma non anticipano nulla per la compra dei generi di gabella e il loro aggio è ridotto all’1% del reddito gabellario purgato da tutte le spese.

Con questi e con altri, che loro succedono dopo pochi anni, il conte presidente Garagno nel 1711 ed il cav. Martini nel 1713, – semplici direttori questi ultimi, non cointeressati – le gabelle continuano ad essere condotte in economia per conto del fisco. Ma tanta è l’avversione che si avea contro questa forma di riscossione delle imposte, che a parecchie riprese si riannodano le trattative per nuovi appalti.

Nel 1711 uno spoglio dei prodotti gabellari dei tre anni precedenti metteva in chiaro come i prodotti fossero cresciuti di 455 mila lire nelle antiche provincie soggette al dominio sabaudo, e di 525 mila lire per le gabelle dei paesi di nuovo acquisto, senza calcolare il maggior prodotto che indubbiamente si avrebbe avuto appena conchiusa la pace. Il 17 settembre 1711 si pubblicano gli avvisi per invitare a presentare entro l’ottobre le offerte per l’appalto generale delle gabelle del Piemonte e delle provincie di nuovo acquisto, per tre anni dall’1 gennaio 1712; ma non si concluse nulla, probabilmente perché il giorno 15 novembre, fissato per il deliberamento, nessun concorrente giunse a soddisfare le pretese del fisco. Le trattative continuano; e, per essere ormai certa la conclusione della pace, nel 1713 le pretese crescono ancora. Un signor Leger erasi spinto ad offrire sino a L. 4.514.500, e per la sola Savoia si aveano gabellieri vogliosi di appaltarla pagando un canone di un milione di lire[12]. Il cavaliere Desmarets da Parigi mandava nel maggio dei 1713 al Groppello una lunga memoria per dimostrargli che le finanze piemontesi aveano interesse a separare le gabelle del Piemonte e dei paesi di nuovo acquisto da quelle della Savoia, concedendo queste in appalto ai fermiers generaux delle gabelle del Re di Francia. Diversi gli usi, le monete, i prezzi dei generi di gabella e specie dei sale, lontano il paese e separato da un’alta catena di montagne dagli altri paesi dello Stato; esservi quindi tutte le condizioni richieste per un appalto speciale delle gabelle della Savoia. Se concesso agli appaltatori generali delle gabelle francesi, questi avrebbero potuto impedire – come già avevano fatto durante la guerra, quando la Savoia obbediva al cristianissimo – il contrabbando del sale largamente esercitato dai savoiardi nel Delfinato e nel Bugey francese dove il sale vendevasi a più caro prezzo che in Savoia; né avrebbero avuto bisogno di un così gran numero di guardie di dogana alla frontiera, essendo i passi delle alpi assai più facili da custodire. Potere quindi gli appaltatori francesi offrire un canone superiore a qualunque altro, ed anche siffattamente elevato da non lasciare alcun margine di utile, essendo sicuri di rifarsi con le minori perdite di contrabbando nel Delfinato e nel Bugey. L’obbiezione che gli appaltatori francesi, togliendo il contrabbando, avrebbero fatto diminuire la vendita dei banchi di sale vicini alla frontiera di Francia, non avere alcun peso, perché allo scadere del contratto, le gabelle nostre potrebbero sempre ricominciare a vendere sale agli abitanti d’oltre frontiera, attratti dal minor prezzo. Queste ed altrettanti promesse di vantaggi pecuniari non valsero però a smuovere il Principe dalla sua riluttanza a mettere una sua principalissima entrata in mano a gente legata ai governanti di Francia. Gli sarebbe parsa una diminuzione della sua sovranità e della sua indipendenza fiscale.[13]

Tanto più gli rincresceva ridursi a tale estremo, in quanto le entrate gabellarie promettevano bene, senza ricorrere a spedienti nocivi. La guerra non avea scemato di troppo il consumo se i tre anni dal 1710 al 1712 accusavano un prodotto di L. 3.156.950 a cui aggiungendo L. 528.214 per le gabelle dei paesi di nuovo acquisto, 900 mila lire per la Savoia e 215 mila lire per Nizza, il calcolo del reddito netto delle gabelle poteva essere portato a L. 4.800.164, ossia, anche senza tener conto dei paesi di conquista, ad un punto d’assai superiore a quello che avea servito di base per gli appalti del 1698 e del 1703. Dava argomento a bene augurare del prodotto futuro delle gabelle il fatto che il prodotto del 1711 (L. 3.139.216) era superiore a quello del 1710 (L. 3.087.375) e il prodotto del 1712 (L. 3.244.268) maggiore di quello del 1711. Speravasi inoltre che la pace permettesse di reprimere più efficacemente il contrabbando in guisa da impedire l’entrata ad almeno la metà degli 80 mila rubbi di sale di sfroso consumato in paese, con un guadagno di 160 mila lire; che, cessando gl’impedimenti al commercio di transito e le proibizioni dell’esportazione di riso e cereali, la tratta e la dogana potessero fruttare un 50 mila lire di più; che 30 mila lire di maggior prodotto si potessero cavare dalla vendita di tabacco migliore, e che altre 50 mila lire dovessero ottenersi con certezza da una più oculata gestione nei paesi di nuovo acquisto. In complesso le pretese del fisco giungevano ai 5 milioni di lire; e non sembra che alcuno siasi trovato pronto a soddisfarle, se di nuovi contratti d’appalto non si sente più parlare. Obbiettavano infatti i concorrenti che eccessive erano le domande del fisco, il quale non avea voluto tener conto delle spese dei commessi e delle guardie a carico dei gabellieri, né dell’interesse sui capitali anticipati nella provvista dei generi gabellari; né dell’arresto probabile del commercio a causa della peste, che, appena cessati i mali della guerra, inseriva sulle dissanguate popolazioni. Aggiungevasi che il fisco avea potuto crescere il reddito del sale, provvedendolo di pessima qualità, ed ottenendo quindi un consumo maggiore; gli appaltatori essere obbligati, per contratto, a fornire sale buono di un costo superiore di forse due terzi al costo del sale provveduto dalla regia. Quindi spese maggiori e consumo minore perché di sale più sapido meno si compra per gli usi famigliari; e perdita certa per gli appaltatori non potendo il prezzo essere variato[14].

3. – È indubbio però che, nonostante la denuncia dell’appalto del 1703 e i non riusciti tentativi di nuovi appalti, le gabelle danno a partire dal 1708 un provento crescente alle finanze. Dal quadro generale delle entrate dello Stato, che pubblichiamo nell’ultimo capitolo di questo volume, vedesi che le gabelle generali dei paesi di antico dominio da un reddito netto di L. 3.561.709.19.4 nel 1700, anno di pace, erano cadute a L. 1.267.881.3.4 nel 1706, si erano risollevate nel 1708 a L. 3.267.933.17.2, e nel 1712 erano giunte a L. 3.620.551.12.5.7, per tornare nel 1713, anno in cui per 7 mesi si hanno di nuovo i redditi di Savoia e Nizza, L. 3.889.985.4.3.

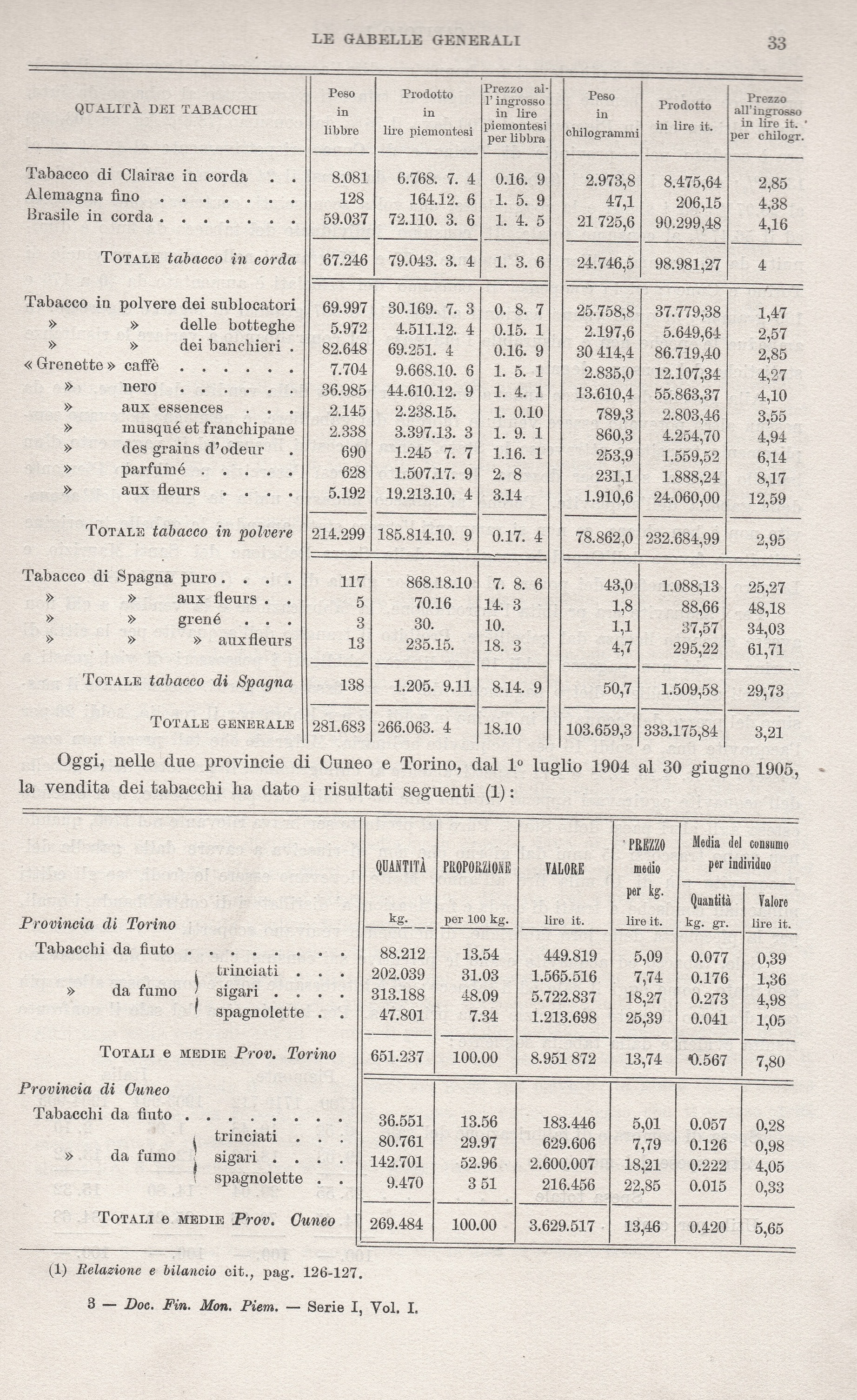

Ma queste sono cifre complessive, in cui entrano anche i redditi presunti delle gabelle alienate alla città di Torino pel servizio degl’interessi di debiti pubblici; né da esse si trae la notizia delle singole gabelle che componevano quel grosso provento di circa 3 milioni e mezzo. Giova meglio a questo scopo riprodurre un quadro che potemmo costruire su quelli che le finanze compilavano per essere messi sotto gli occhi dei concorrenti agli appalti[15]. Le risultanze di questo conto non concordano in tutto con quelli che ora citammo e che son ricavati dai conti di tesoreria generale; vi mancano, fra l’altro, i prodotti delle gabelle alienate, che allora reputavansi come perdute per il fisco, malgrado i contribuenti le pagassero tuttavia ai creditori dello Stato. Ma il quadro, sia pur non desunto da conti arrestati in Camera e manchevole per qualche rispetto, è utile per far vedere ad un tratte quanti fossero i tributi sui consumi che dicevansi gabelle generali e quale fosse il costo d’esercizio delle privative di Stato.

| 1700 | Media 1710-1712 | |||||||||

| Prodotto lordo | SPESE | Prodotto netto | Prodotto lordo | SPESE | Prodotto netto | |||||

| Acquisto di generi gabellari | Stipendi e spese diverse | totale spese | Acquisto di generi gabellari | Stipendi e spese diverse | totale spese | |||||

| Savoia | ||||||||||

| Sale | 1.015.028 | 185.797.10 | 83.860. 5 | 269.657.15 | 745.370. 4 | — | — | — | — | — |

| Tabacco | 121.955 | 36.410.10 | 9.069. 4.1 | 45.479.14. 1 | 76.475. 5.11 | — | — | — | — | — |

| Carta bollata | 12.660 | 1.550.18.4 | 1.203. 9.1 | 2.754. 7. 5 | 9.905.12.7 | — | — | — | — | — |

| Tabellione | 26.417.17.10 | — | 1.028. 6.7 | 1.028. 6. 7 | 25.389.11. 3 | — | — | — | — | — |

| Demani | 23.698.10 | — | — | — | 23.698.10 | — | — | — | — | — |

| TOTALE Gabelle Savoia L. | 1.199.759. 7.10 | 223.758.18.4 | 95.161. 4.9 | 318.920. 3. 1 | 880.839. 4. 9 | — | — | — | — | — |

| Piemonte (e Nizza nel 1700) | ||||||||||

| Sale | 1.875.466.17.10 | 122.463. 4.3 | 356.870.12.9 | 479.333.17. 6 | 1.396.133. 0.10 | 2.096.288 | 219.730 | 389.0969 | 608.826 | 1.487.462 |

| Dogana e tratta | 844.641.10.9 | 111.167.11.9 | 111.167.11. 9 | 1.209.582.19. 0 | 896.208 | — | 88.975 | 88.975 | 807.232 | |

| Dacito di Susa | 82.749 | — | — | — | — | — | ||||

| Imbottato di Torino | 43.000 | — | — | — | — | — | ||||

| Balena | 4.800 | — | — | — | — | — | ||||

| Deliberamenti | 250 | — | — | — | — | — | ||||

| Sappone | 8.500 | 359.220 | — | 9.333 | 9.333 | 349.886 | ||||

| Carni, corame e foglietta | 368.810 | ³ 567.029 | 160.706 | 70.389 | 231.096 | 335.933 | ||||

| Tabacco, pipe ed acquavite | 402.499.14 | 106.769.15.1 | 61.269.13.8 | 168.039 8.9 | 234.460. 5. 3 | 64.365 | ||||

| Carta bollata | 56.462 | 3.034.12 | 7.367.16.9 | 10.402. 8. 9 | 71.059.11. 3 | 5.921 | 7.332 | 13.254 | 51.111 | |

| Carte, tarocchi e giuochi | 25.000 | 48.500 | — | 559 | 559 | 47.940 | ||||

| Candele bollate | 99.388 | 54.643. 2.1 | 18.647. 9.4 | 73.340.11. 5 | 26.047. 8. 7 | 107.145 | 65.565 | 12.051 | 77.617 | 29.528 |

| Posta | 46.300 | — | — | — | 46.300 | 80.840 | — | 37.426 | 37.426 | 43.413 |

| Diritto Villafranca | 70.000 | — | — | — | 70.000 | — | — | — | — | — |

| Contravenzioni | 30.730 | — | 14.438. 8.10 | 14.438. 8.10 | 16.291.11. 2 | 7.398 | — | 2.953 | 2.953 | 4.445 |

| TOTALE:Gabelle Piemonte | 3.269.597. 2.7 | 286.910.13.5 | 569.811.13.1 | 856.722. 6. 6 | 3.069.874.16. 1 | 4.226.993 | 451.922 | 618.114 | 1.070.043 | 3.156.950 |

4. – Era la gabella del sale di gran lunga la più produttiva fra i tributi sui consumi e, per la sua gravezza, la più odiata dai popoli. Pagavasi infatti il sale nella maggior parte degli Stati dei Duca quattro soldi la libbra, il che varrebbe quanto 68 centesimi al chilogrammo di moneta nostra. Fatta ragione al diverso valore della moneta due secoli fa, si arguisca quanto pesasse sulle popolazioni codesto tributo. Il sale costava qualche cosa più del prezzo comune nei paesi oltre noia, per le maggiori spese di trasporto, dei quali la finanza voleva essere indennizzata dai consumatori; sicché in Val d’Aosta il prezzo giungeva a 4 soldi e 3 denari la libbra (0,72 al kg.). In Nizza invece, per antichi privilegi ed anche per non annullare del tutto la vendita dei sali di gabella a causa del contrabbando dalla vicina Repubblica di Genova, il sale vendevasi a prezzo assai più mite; il quale, pur dopo l’editto del 4 gennaio 1697, che l’accresceva per sopperire alle spese derivate dalla guerra del 1690-96, non superava un soldo per libbra (D. XXIII. 1611).

La gravezza del prezzo del sale era tanta in rapporto alla povertà degli abitanti, che non si sarebbe certo riusciti a ricavare da questa gabella somma rilevante se, oltreché allo spediente del monopolio, lo Stato non avesse fatto ricorso ad una regola usitata in Europa ed odiatissima sovra tutte: la fissazione della quantità di sale che da ogni abitante si doveva comprare ogni anno. L’editto 9 agosto 1669 avea stabilito per ogni uomo, di età maggiore ai cinque anni, il consumo di otto libbre (circa kg. 2.9) all’anno, per ogni bestia bovina quattro libbre e per ogni bestia caprina e lanuta una libbra D. XXIII.1671). I subappaltatori comunali del sale e le comunità rispondevano verso lo Stato di questo consumo minimo, che dicevasi sale di levata o di fissazione; né alle comunità le quali in un anno “levavano” una quantità di sale minore di quella fissata, era concesso di ottenere un abbuono maggiore del puro costo e trasporto del sale, rimanendo debitrici sempre della parte del prezzo la quale costituiva tributo. Ordini minuziosi presiedevano alla consegna delle bocche umane ed alla inquisizione delle bestie possedute da agricoltori e trafficanti, delle stagioni di carni porcine, dei pecorari e margari soliti a risiedere o svernare né diversi luoghi, del concorso di uomini e bestie in occasione di mercati e fiere, ecc.[16].

La fissazione del minimo di sale da consumarsi era però in fatto regolata per modo da non esaurire in tutto la capacità di consumo delle popolazioni; del che erano causa sovratutto le frodi nelle consegne, per le quali il numero delle persone e delle bestie risultava di solito minore del vero. Ond’è che la gabella avrebbe potuto fare uno smercio non piccolo di sale in più della quantità minima di consumo obbligatorio, se alla vendita del sale di maggior smaltimento non si fossero opposti, con ogni forza, i contrabbandieri, allettati dall’alto margine lasciato dal prezzo di quattro soldi per libbra. Di qui le pene ferocissime contro i contrabbandieri, che quali nemici dello Stato ponevansi al bando della società. Confisca de’ beni e galera perpetua a chiunque introducesse e trasportasse o facesse transitare da tre a cinque rubli di sale forestiero; e confisca dei beni e pena di morte se il sale contrabbandato giungesse a cinque rubbi precisi o li superasse. Pene simiglianti erano comminate a’ ricettatori, compratori e commercianti che avessero avuto mano nello smercio di sale contrabbandato (D. XXIII.1607).

Scarso era il vantaggio di tanta ferocia, scritta forse soltanto negli editti; il contrabbando, specie ne’ tempi di torbidi e di rivolgimenti politici, fioriva e da tutte parli il sale forestiero nascostamente si introduceva nel Piemonte, sopratutto da Genova e da Nizza, meno dal Milanese, dove la gabella del sale era mantenuta alquanto più severamente. A rubbi 400 mila l’anno calcolavasi nel 1708 lo smercio del sale nel Piemonte antico e nel Ducato d’Aosta, ossia a circa 3 milioni e 700 mila chilogrammi, che, per un paese di circa 560/900 mila abitanti,[17] si ragguagliava a Kg. 4.10/4.30 per abitante. In Italia oggi il consumo medio di sale di tutte le qualità e per tutti gli usi si aggira sui 6,5 chilogrammi per abitante[18]. Il sale di “fissatione” o di “levata” era stabilito in 305 mila rubbi, a cui si aggiungevano per maggior smaltimento 95 mila rubbi, dei quali 25 mila erano certi, essendosi i subappaltatori locali per contratto assunto l’obbligo di smaltirli nella fiducia di venderli in conformità all’esperienza del passato e 70 mila tutt’affatto incerti, che i rivenditori s’industriavano a vendere per lucrare i 20-25 soldi per rubo (circa 1 soldo per libbra) che le gabelle loro concedevano per questa parte a titolo di aggio[19].

Della tenuità del consumo n’avea colpa anche la qualità deì sali, rossi la più parte e di qualità scadente; tanto che ne’ pochi luoghi del Contado di Nizza rimasti a dizione piemontese e nelle terre della Valle di Stura superiore, anticamente unite al Nizzardo, dove spacciavasi sale bianco ad 1 soldo la libbra, vendevansi nel 1708 ben 36 mila rubbi di sale, con un consumo medio che può valutarsi, per una popolazione presunta di 20.000 abitanti circa, a 45 libbre (16.56 kg.) a testa[20]. Che del resto il consumo del sale potesse crescere assai a prezzi più bassi rilevasi pure da ciò che nel Contado di Nizza, dopo il suo ricupero da Francia, nell’anno dall’1 giugno 1713 al 30 maggio 1714, la gabella del sale rese L. 64.360.19 nette da spese di compre, stipendi ed avarie. Supponendo che su ogni libbra di sale, venduta ad un soldo, le spese fossero di 6 denari, è manifesto che quel lucro corrisponde ad un consumo di 2.574.438 libbre, ossia, calcolando gli abitanti a 55 mila, a circa 46-47 libbre (kg. 17 circa) per abitante, il quadruplo del consumo in Piemonte[21].

Al contrabbando, calcolato in 80-100 mila rubbi all’anno, davasi da’ finanzieri tutta la colpa dello scarso consumo del sale; ed architettavansi rimedi per impedirlo: mettere, accanto ai 164 invigilatori delle gabelle, due compagnie di dragoni al Borgo di San Dalmazzo per andare in traccia de’ contrabandieri nizzardi, e due altre tra Cherasco, Bra e Pollenzo contro i contrabbandieri genovesi che, passando attraverso a’ feudi imperiali delle Langhe, penetravano in tutto il Piemonte; con ispettori e spie in aggiunta per star attenti ai movimenti dei frodatori ed avvisarne i dragoni. Ne poco giovamento si sperava da una compagnia di dragoni posta in Gattinara ad invigilare i contrabbandieri che venivano dal Milanese[22].

Ma già fin d’allora non facevano difetto alcuni spiriti più penetranti, i quali vedevano che non il contrabbando avea colpa dello scarso consumo del sale; ma l’alto prezzo del sale era la cagion prima del contrabbando. Qui non è mestieri dilungarci su la riforma tentata con ardimento grande da Maria Giovanna Battista con editto del 6 maggio 1680, in seguito a proposte e discussioni lunghe durate nei Consigli supremi della Corona. Non è inutile dire però come già fin d’allora si scorgesse la vanità della ferocia fiscale ad accrescere il lucro della gabella: “Hanno (i Sovrani)… con loro Editti… imposte severissime pene a’ sfrosadori, etiandio sino alla pena di morte con la confisca de’ loro beni, ma tali pene, anche di morte, quantunque più d’una volta eseguite, non sono state bastevoli per frenare col lor esempio la malitia e temerità de’ trasgressori. Hanno obligato li accensatori a deputare gran numero de’ corridori per invigilare alla conservatione di detto dritto, ma neanche da questo mezo, per altro notabilmente dispendioso e cadente in diminutione degli accensamenti s’è ricavato alcun frutto, anzi… tra questi et i sfrodadori sono seguiti molti homicidii o tacite intelligenze a maggior danno dello smaltimento sudetto: si sono fatte e si fanno inquisitioni continue, son seguite e seguono frequenti condanne di più persone con l’esecutione delle pene: ordite molte calonnie et imposture contro innocenti, con la sequella di molti altri mali che ne derivano, senza però la cessatione, anzi più tosto col crescimento degl’abusi e dei sfrosi”. Dopo questo preambolo, Madama Reale annunciava di volere ricorrere per rimedio alla diminuzione del prezzo del sale: abolito l’obbligo della levata per le bestie, e conservato solo per gli uomini di età superiore ad anni cinque. Costoro doveano al solito comprare otto libbre di sale all’anno al prezzo di quattro soldi, pagando però due soldi al momento della compra e due alla fine del trimestre. Eccettuati dall’obbligo della levata i “miserabili” privi di terra e di bestie e non esercenti negozio, i quali fossero indicati con giuramento dei parroci e sindici delle comunità. Il sale, comprato fuor d’obbligo, e quindi tutto quello ad uso dei miserabili e delle bestie e l’eccedenza delle otto libbre per la comune degli uomini, doveasi vendere dalle gabelle a due soldi la libbra (D. XXIII. 1566).

Gli effetti non corrisposero subito a’ consigli umani de’ reggitori: tanta liberalità non parendo forse possibile a’ popoli, affrettaronsi parroci, sindici e subappaltatori conniventi a dichiarare per miserabili e mendicanti quasi che tutti, anche se proprietari di terre (“particolari”); ond’è che prima dovette intervenire la Camera de’ Conti con ordine dell’1 aprile 1661; e, non bastando le accortezze a sventare le frodi, Vittorio Amedeo II, ancor sotto la reggenza della madre, considerando che “come accade sovente anche negli affari maturamente esaminati e stimati prudentialmente riuscibili… l’effetto non è seguito conforme all’aspettatione che se n’haveva” aboliva con editto dei 20 agosto 1681 (D. XXIII. 1600) l’altro pubblicato poco più d’un anno prima dalla madre sua e ripristinava gli ordini antichi che sopra noi abbiamo descritti.

La mala riuscita della riforma del 1680 – cagionata forse dall’errore commesso fissando due prezzi diversi, di quattro e due soldi, per la stessa derrata, ciò che naturalmente dovea indurre tutti a preferire il prezzo minore, sottraendosi all’obbligo della levata – distolse per un pezzo i governanti dai pensare a novità nella gabella del sale. Durante la guerra nostra il sale non crebbe tuttavia di prezzo, se bene gli economi, allegando l’impossibilità di procacciarsi la quantità di sale prescritta dagli editti, ottenessero facoltà dalla Camera di spacciarne di qualità inferiori[23]. All’accrescimento del prezzo del sale non mancò chi pensasse come a mezzo di prepararsi alla guerra; ma la proposta non trovò benevola accoglienza, essendo risaputo che non potevasi nulla aggiungere ad un balzello già gravosissimo.

Piuttosto sembra che si pensasse di nuovo sul serio dal Duca e dal conte Groppello a tentare, sott’altra forma, la diminuzione del prezzo del sale, non riuscita sotto la reggenza di Giovanna Battista; poiché sappiamo essersi dato il carico ad un magistrato della Camera dei Conti di stendere una memoria sulla riforma della gabella del sale. Questa memoria ci rimane conservata negli Archivi di Stato; ed è intessuta di così accorte argomentazioni ed ha un così fresco sapore di realtà, che noi reputiamo opportuno riassumerla per sommi capi a compimento di questo nostro discorso sulla gabella del sale nei primi anni dei settecento, ed a dimostrazione delle tendenze riformatrici che, malgrado io strepito delle armi, si risvegliavano nel Piemonte e frutti copiosi dovevano dare in seguito[24].Sentasi il proemio della memoria dell’anonimo magistrato: “Ogni Gabella più che dal Dritto che impone è in rendita dal numero delle persone, da’ quali l’esige ed è evidente che il Prodotto di qualsiasi maggior Dritto sarà sempre poco pagato da pochi, come sarà sempre maggiore il Prodotto di un anche tenue Dritto pagato da molti. L’aggravare di nuove Gabelle il Paese è appunto l’Economia di certi inni, quali per crescere per alcuni anni i loro redditi, prima perdono i Massari, poi le stesse Cassine. Così sovente alla depressione de’ Stati, qualora s’aumentano altri imposti o maggior Dritto agli antichi, riesce in breve tempo di distrarne al Sovrano i Sudditi e colli Sudditi la principale sostanza alle Gabelle. Quel sovrapiù, che si prettende d’aumento, è tanto di detratto alli primieri Prodotti, e ben spesso per una maggior Imposizione, che si sostenga quando sia universale a tutti, sono in perdita le altre”.

La cattiva politica di crescere la gravezza de’ tributi nella speranza di trarne maggior provento – politica non disusata ai dì nostri – ha fatto abbandonare la coltivazione delle terre e fuggire le persone da territori prima popolati, come Mondovì, Ceva, Vercelli, Biella, le Langhe. Sicché non gioverebbe abolire i tributi nuovi aggiunti per causa della guerra agli antichi; ma è d’ uopo “per elezione diminuire anche gli antichi, non bastando per lo più a riavere la popolazione di condannare quei mezzi, quali l’hanno deviata, ma è forza talvolta di richiamarla e promuoverla con nuove franchigie e più generose esenzioni”. Pel sale una diminuzione dei prezzo è consigliata non pure dalla convenienza di non angustiare troppo i popoli, ma anche dall’opportunità di reprimere il contrabbando con mezzi più efficaci delle pene feroci comminate negli editti. L’aumento infatti del prezzo del sale da due soldi a tre nel 1639 ed a quattro nel 1644 “ha quasi messo il sale più in sfroso che in vendita et ha aggravato di tante avarie la Gabella, sicché poco manca abbino queste [le avarie o spese] consonto il profitto di due augumenti”. Per evitare il contrabbando, il prezzo del sale in ogni paese deve essere proporzionato al prezzo ne’ paesi confinanti, accostandosi ai prezzi del vicino che lo ha più tenue per impedire che il sale entri di là nello Stato, e tenendosi al disotto dei prezzi più elevati d’altri paesi di quanto basti per invitare il sale entrato di contrabbando ad uscirne di nuovo per andare ad angustiare altrui. A questo punto di vista nulla ha da temere lo Stato sabaudo dalla Francia, dove il sale è venduto al prezzo di 4 soldi, 8 denari e 3 grani la libbra, dove i contrabbandieri si sostengono con difficoltà grande e donde non hanno interesse a recarsi in Piemonte. Più pericoloso è lo Stato di Milano, non perché il sale vi si venda a poco prezzo dalla gabella, ma perché le leggi non vi sono osservate; e se gli Editti danno sempre molto alle gabelle, poco ne esigono”; tanti sono i differenti modi di vendere sale all’ingrosso e al minuto, le onoranze e le franchigie, che il consumo si riduce quasi a nulla, non praticandosi sovratutto la ferrea norma dell’obbligo della levata di una certa quantità di sale. Pericolosissimo è il Genovesato, dove il Governo, o in sollievo del popolo, o per rifarsi co’ guadagni del contrabbando in Piemonte del poco profitto ottenuto in paese o per impedire il profitto del più potente vicino, vende il sale à in soldo la libbra, sicché, allettato da tanta differenza di prezzo, e assistito dai Feudi imperiali privilegii, il sale di là non misuratamente bensì con “impeto ed irruzione” si riversa nel Piemonte.

Un rimedio si impone: s’è veduto che “le più gravi pene estese sino alla morte, non hanno valuto a contenere la libertà de’ sfrosadori si temerari a venire di pieno giorno armati e con insulto alli corridori”. Uopo è togliere la causa, ossia il grosso profitto che i contrabbandieri hanno, a comprare il sale a L. 1.5 il rubbo nel Genovesato, trasportarlo in cinque giorni nei luoghi di spaccio in Piemonte con una spesa di L. 0.12.6 e venderlo a 3 lire al rubbo, con notevole discapito delle gabelle che lo vendono a 5 lire; ma con guadagno proprio di L. 1.2.6 il rubbo. Occorre che il prezzo sia ridotto a 3 soldi per libbra dalle gabelle piemontesi, tanto nelle antiche provincie, quanto nelle provincie di nuovo acquisto, dove il sale si vende, nell’ Alessandrino, all’ingrosso a soldi 3.11.5. al minuto a 4.3.8.3, nella Lomellina all’ingrosso a soldi 3.6, al minuto a soldi 3.9.2.2, nel Monferrato di qua dal Tanaro a soldi 2.7.11.4, di là dal Tanaro a 2.6.11.8, nelle terre privilegiate a soldi 1.8, e nella Val di Sesia a soldi 1.6 2/11. Toltine questi ultimi, tutti gli altri paesi dello Stato s’avvantaggeranno da un pezzo uniforme di 3 soldi la libbra; e sarà tolto la spinta al contrabbando tra i paesi con termini col Monferrato e colla Valsesia. Scomparirà anche il contrabbando col Genovesato, perché i frodatori, a cui il sale costa nei luoghi di consumo L. 1.17.6 il rubbo si troveranno di fronte alle gabelle che invece di vendere il sale a 5 lire il rubbo lo venderanno a L. 3.15 il rubbo; e se essi prima per allettare i compratori aveano bisogno di un’esca di 9 lire per rubbo, appena sufficiente a far tacere il timore della pena, n’avranno pur bisogno in seguito; ma se vorranno ancora vendere a due lire meno il rubbo del prezzo di gabella, dovranno ridursi a 1 lira e 15 soldi, prezzo nemmeno sufficiente a pagare le spese. Diminuirà quindi il margine di guadagno per i contrabbaudieri; e mancando l’esca, la frode verrà da sé medesima a cessare. “Il naturale” dice il magistrato camerale, “che toltane la maggior parte del guadagno allo sfroso, divenga timido e più circospetto al rigor delle pene, e se del tutto non cessa, almeno si restringa” né si avanzi oltre ai paesi limitrofi al confine col Genovesato.

Era tutto un elegante problema di guadagno di monopolio che veniva posto nella relazione che stiamo esaminando: trovare quel prezzo che in rapporto alla quantità consumata, ai pericoli di svegliar l’uso dei surrogati (sale di contrabbando) valga a dare un massimo guadagno netto alla gabella monopolista. Il problema lo si era risolto quasi sempre aumentando empiricamente i prezzi. Il nostro scrittole vorrebbe che si facesse un tentativo nel senso inverso; ed a noi sembra che i suoi consigli avrebbero potuto essere attuati con successo. Il fiorire del contrabbando provava che il consumo poteva crescere ancora, e profittare al fisco invece che ai privati. Ma non si vollero rompere le consuetudini che stabilivano diversità di prezzo tra i diversi paesi dello Stato; e forse non si osò diminuire anche questo tributo in un momento in cui si aspettava la fine della guerra per togliere i tributi straordinari.

Insieme al contrabbando riducevano il reddito del sale le molteplici esenzioni da troppa gente pretese, massime per la poca chiarezza degli ordinamenti. Il meglio sarebbe stato l’obbligar tutti al pagamento della gabella, salvo a dare un abbuono a coloro, i quali dimostrassero davvero un diritto all’esenzione, come già si faceva per la gabella sulle carni e sui corami. La regola – soggiungeva l’anonimo magistrato – deve essere in generale quella della semplicità e della uniformità: una tariffa chiara e trasparente giova assai più all’interesse della finanza delle complicazioni e dei segreti invalsi dappertutto dove si vogliono favorire certuni a scapito dell’universale. Veggasi l’esempio della Spagna, dove le leggi gabellarie sono un segreto gelosamente conservato: “Ciò che ha perso prima alle Spagne gli uomini d’affari, poi alli suoi Monarca per anco le Gabelle è stato quel genio di mistero introdottosi da Ministri, li quali maneggiavano li Redditi Regi come sagramenti, li quali non soffrissero d’essere conferiti, né rivellati, e ciò per restare soli nella confidenza e senza censura gli arbitri di tutte le disposizioni del Regno, a segno tale sia succeduta una piena ignoranza ne’ sostituiti all’amministrazione, un’intiera ed universale inabilità negli ordini subalterni; in assistenza indi al maneggio per necessità associate le industrie de’ Genovesi, è a questi riuscito di trasportare nelle Spagne la povertà del Genovesato, e di cumulare in Genova li copiosi tesori delle Spagne”. Il segreto in materia di tributi è sinonimo di abusi e malversazioni: Oltre l’essere una vanità spagnuola di prettender segreto ciò, che è in evidenza palese, o sovente un’affettazione, di cui si vagliono (o per dire più modestamente) valer si possono le libertà del Maneggio a non potere essere redarguite negli abusi, nelle connivenze, frodi e malversazioni più difficili ad essere pratticate, quando sono più esposte; le soggezioni pubbliche e singolarmente quelle, le quali vengono imposte da magistrati provvisti di maggiori avvertenze e cognizioni, quanto sollevano il Sovrano di quelle minute applicazioni d’ogni minor suo interesse, altrettanto assicurano il Maneggio di quelle facilità le quali, egualmente per naturale o di nascosto con più di condiscendenza si danno alli parenti, alli Amici ed a quelle miunte passioni di Regalli, de’ quali taluni non ne sono spogliati”. Parole le quali dimostrano come già durante la guerra avessero fatto strada nelle coscienze dei più eletti Magistrati le idee che ebbero durante la pace loro effettuazione colle riforme contabili ed amministrative del 1717 e del 1730.

5. Andavano sotto il nome di “Tratta e Dugana” parecchi dritti che di comune aveano l’essere esatti sulle merci durante il trasporto che se ne faceva. Primo di tutti il dritto della dogana.

Variamente modificata dalla sua prima istituzione nel 1563 ed a grado a grado resa più severa, la dogana era oramai lungi dalla Primitiva semplicità di un dazio uniforme del 7, del 6 e poi del 3 per cento sul valore delle merci introdotte in paese. Specificate le voci doganali e soggette le merci ad un diritto commisurato a peso od a numero, le voci colpite da un dazio specifico erano aumentate a poco a poco e da 280 circa nella tariffa del 1633 erano cresciute sino a circa 600 nella tariffa stabilita coll’editto 8 maggio 1702, oltre a circa 35 per cui il dazio percepivasi nella misura del 6 e del 3% (D. – XXIV. 2009). Secondo quest’editto, che reggeva la materia dal 10 gennaio 1704, il dritto della dogana colpiva tutte le merci che s’introducevano per via di terra e di mare nei paesi di qua da monti e colli, ossia nelle 12 provincie piemontesi, tanto dall’estero quanto dagli altri paesi dello Stato, Savoia, Aosta, Nizza ed Oneglia. Lira questa una singolarità derivante dalle antiche consuetudini, dalla resistenza che opponevano alla nuova gravezza le regioni sino allora esenti e dalla maggiore facilità di reprimere il contrabbando sui confini del Piemonte proprio. Si aggiunga che in tempo di guerra Savoia e Nizza facilmente erano occupate dai Francesi; sicché l’essere già in pace la dogana esatta ai confini delle Alpi toglieva ogni questione sull’origine delle merci e sulle pretese immunità dei paesi appartenenti in diritto alla Corona, sebbene di fatto sottomessi a’ nemici. È vero che con ordine del 2 dicembre 1698 erasi stabilita la dogana in Savoia; ma colpiva le merci provenienti dall’estero e che si consumavano in quel paese, senza per nulla pregiudicare la dogana piemontese sulle merci che dalla Francia e dalla Savoia medesima venivano a noi attraverso le Alpi. In quei primi anni il reddito si manteneva modestissimo, prevedendosi nei conti del tesoriere di Savoia un’entrata di appena 12 mila lire.

Al principio che la dogana dovesse colpire tutte indistintamente le merci introdotte nel Piemonte facevansi alcune eccezioni. A non voler dire dell’esenzione dei cuoi, sottoposti invece al dritto dei corami, eranvi esenzioni volute dai riguardi verso i consumatori, come quelle per le granaglie, i marsaschi, i carboni ed i legnami non indicati espressamente in tariffa. Non pagavano neppure le vesti, le tappezzerie, le gioie ed i mobili introdotti senz’abuso dagli ambasciatori dei Principi stranieri e da altri gentiluomini che venissero ad abitare negli Stati del Duca per uso proprio e delle loro famiglie. Ma ad evitare abusi facili, assolvevano, salvo rimborso, i dritti comuni le merci introdotte per uso delle corti del Duca e dei Principi del sangue. Per ragioni militari erano esenti i cavalli, le armi, bagagli, i vestiti, le stoffe ed altre cose destinate al servizio degli ufficiali dell’esercito e della soldatesca; e così pure le munizioni da guerra, le polveri ed i piombi, i solfi ed i salnitri destinati ad uso di guerra. Una concessione alle idee economiche dei tempi può considerarsi l’esenzione data alle monete d’oro e d’argento introdotte anche a scopo di commercio, ed alle verghe di metalli preziosi destinate alla zecca. Per favorire l’agricoltura e la pastorizia montanina non pagavano dazio i buoi, le pecore e le capre; e per promuovere le manifatture si concedeva la franchigia alle sete, alle lane, ai cotoni, ed alle pelli crude e secche introdotte da coloro che, possedendo “tellari et ingegno” volessero a queste materie prime mutar forma nel paese. Per special privilegio l’università delle arti di Chieri avea diritto di introdurre 1200 balle di cotone in franchigia ogni anno, salvo alla Camera dei Conti di conceder l’introduzione libera di una maggior quantità, quando ciò fosse richiesto dai bisogni dell’industria.

Del dritto di dogana faceva parte il diritto detto dell’”entranea grassina” a cui dovevano essere unicamente soggette le materie grasse; ma la tariffa comprendeva in queste, oltre il burro, il formaggio, l’olio, le olive, il lardo, il sapone, anche i pesci, le frutta, i fiori, i maccaroni, i tartufi, la maiolica fine ed i vetri lavorati.

La tariffa doganale accrescevasi a quando a quando di voci che prima erano soggette a privativa dello Stato, privativa che giudicavasi poco conveniente di continuare. Così nel periodo studiato la privativa dell’osso di balena, istituita nel Piemonte con ordine del 23 agosto 1664 (D. XXIV. 382), era abolita, come appare dal capitolo 15 della tariffa del 1709, il quale ne dichiara liberi l’introduzione ed il commercio, sostituendo il monopolio con un dazio d’entrata di una lira per libbra (D. XXIV. 2012). Il monopolio del sapone, istituito con memoriale a capi del 5 dicembre 1649 in tutti gli Stati di qua e di là da monti e colli, escluso soltanto il Ducato d’Aosta (D. XXIV. 317) aveva dato luogo a lagnanze vivissime da parte dei commercianti e degli industriali. Pessima la qualità del sapone venduto dai concessionari della privativa, impossibile digrassare a sufficienza le stoffe e manifatture di seta, sicché non riuscivano atte a ricevere i colori pia fini. Di qui l’editto 17 dicembre 1700 il quale dichiarava libera la introduzione del sapone, e liberi i mercanti, tintori, ecc., di usare sapone di qualsivoglia qualità, purché entrando negli Stati di qua da monti e colli il sapone assolvesse il dritto doganale compenetrato con quello della grassina di 2 lire per rubbo (D. XXIV. 335). La Camera dei Conti di Piemonte, a cui l’ordine fa presentato per l’interinazione, fece suoi calcoli sull’ammontare del reddito del monopolio abolito (L. 8.500 all’anno) e sull’altezza del dritto doganale che vi si sostituiva; e trovato questo eccessivo, lo ridusse a L. 1 e 10 soldi per rubbo. Ad evitare però danni all’erario volle che il nuovo regolamento durasse solo per tre anni dal 1701 al 1703, passati i quali la Camera avrebbe provveduto continuando nel nuovo sistema o ritornando all’antico[25]. Lo sperimento sembra abbia dato buoni risultati perciò nell’istromento d’appalto ad Olivero e gamba deI 28 marzo 1703 il dritto del sapone rimane incorporato nella dogana.

A dare un giudizio della gravezza della tariffa doganale del 1702 sarebbe d’uopo sapere di tutte le merci esposte in tariffa il prezzo corrente a quei tempi; notizia non agevole ad acquistarsi data la mancanza di statistiche dei prezzi e la non necessaria rispondenza delle voci. Basti qui il notare che l’intento della dogana doveva essere essenzialmente fiscale se per le merci non elencate nella tariffa, e per cui non si trovasse in altre merci simiglianza di qualità e di prezzi, il dazio era del 3%, trattandosi di materie greggie e del 6%, se di manufatti, sul valore di stima diminuito del 13%. Dell’indole della tariffa, fanno fede i dazi per capo di L. 14.8.5 (L. it. 18.03) sui cavalli di Regno berberi e spagnuoli, di L. 13.19.1 (L. it. 17,45) sui cavalli di Germania, d’Ungheria e d’Italia, di L. 3.8.10 (L. it 4,30) sui cavalli e cavalle del Delfinato, oltremontani e circonvicini, di L. 7.5 (L. it. 9,35) sui muli e le mule, e di L. 1.4.2 (L. it. 1,51) sugli asini. L’aumento maggiore colla tariffa del 1702 erasi dato alle sete lavorate e ai lavori in seta per dare impulso alle manifatture paesane. Non sempre alle intenzioni protettive rispondeva l’iniziativa dei produttori; onde nel 1708 si parla di ridurre i dazi sui lustrini di seta, dei quali malgrado che in paese non se ne fabbrichi alcuno, e le notizie doganali sembrino indicare un’entrata nulla dall’estero, “se ne vede per altro un gran uso” con prova chiarissima che il dazio eccessivo favoriva il contrabbando[26]. Ma per quanto forse non gravissima, la dogana era fastidiosa ai commercianti per le noie a cui li sottoponeva, le gravi pene comminate ai contravvenenti: perdita delle robe, multa del doppio valore di esse, perdita delle bestie e dei carriaggi; e nel caso di forestieri e nullatenenti, quando le robe sequestrate concedessero il valore di L. 181.5 (venticinque scudi d’oro) “due tratti di corda da darsegli in pubblico, havuto riguardo alla qualità delle persone e circostanze de casi”.

Il dritto di tratta colpiva le merci gregge e manufatte, che uscivano dalle provincie piemontesi per andare all’estero o nelle provincie transalpine o transapenniniche, e le colpiva anche se fossero merci straniere introdotte prima in paese per esservi manufatte e riesportate. Dovevano pagare la tratta, sebbene in minori proporzioni, anche lo merci di Nizza e d’Oneglia che venivano esportate all’estero; e così pure le merci esportate dallo scalo di Nizza, malgrado i privilegi del porto franco. Risulta tuttavia dai conti dei tesorieri e dei gabellieri che il diritto della tratta foranea era stato condonato ai Nizzardi e facevasi per tal ragione un abbuono di 25 mila lire all’anno ai gabellieri generali. Restituivasi il dritto di tratta a coloro che conducevano mercanzie e bestiami a fiere e mercati forestieri, per ciò che non riuscivano a vendere; e così pure a coloro che mandavano all’estero materie greggie da conciare o in altro modo lavorare, quando i manufatti rientrassero in paese. Le granaglie che avrebbero dovuto pagare 4 soldi per emina per il grano, 3 soldi per la segala, 2 soldi per i marzaschi, in realtà da più di 40 anni nulla pagavano, perciò s’era lasciato cadere il dritto in dissuetudine; acciocché i proprietari delle pianure piemontesi potessero esportare il grano negli anni di abbondanza, in cui il prezzo interno bassissimo non avrebbe dato loro modo di paga il tributi. Il grano, insieme col bestiame e colla seta, era uno dei principali generi di esportazione; ed il gravarlo di un dazio d’uscita troppo ne avrebbe fatto rinvilire i prezzi. Quando i prezzi crescevano, per la fallanza dei raccolti, subito si vietava la tratta, come si fece nel 1709, 1710 e 1711. Il grano inoltre forniva un carico di ritorno per i conducenti che portavano in Piemonte i sali del Genovesato, riducendone con il costo di trasporto[27].

Gli abusi nella tratta erano grandi specialmente per il bestiame e le seta[28]. L’abitudine di portare il bestiame a pascolare durante la state sulle Alpi dava facilità al contrabbando che si esercitava attraverso il Mondovì verso il Genovesato. Stabilivano bensì gli editti che i pastori forestieri portando buoi, mucche, pecore, capre, montoni, ecc. a pascolare nelle Alpi nostre ed a svernare nelle pianure piemontesi, dovessero dichiarare alla prima posta (luogo di dogana) il numero e la qualità del gregge, salvo a pagare al ritorno la tratta sull’accrescimento in vitelli, agnelli, burro, formaggio, ecc. Potevano gli appaltatori obbligare i proprietari di buoi grassi a farne ogni anno la consegna, ed a pagare subito sette lire a testa, salvo a versare a’ doganieri il rimanente del dritto di tratta se non provavano che già era stato pagato dal compratore forestiero, o che il dritto non era dovuto per essere i buoi stati consumati sul luogo o ivi morti per disgrazia. Ma queste ed altrettanti disposizioni stabilite per il commercio con i paesi posti entro cinque o dodici miglia dal confine vessavano i contribuenti più che non fruttassero al fisco.

Per le sete, a causa del loro piccolo volume, i guai erano maggiori. Non era raro il caso che si portassero di nascosto nel Monferrato nuovo (Casale ed Acqui), perché essendo questo considerato, anche quando divenne soggetto a Savoia, paese forestiero, le sete che di là passavano in Piemonte dirette oltr’alpi non assolvevano il dritto di tratta, sebbene un altro dritto, il dacito di Susa, assai più leggero. Di qui norme minuziose per obbligare tutti gli agricoltori alla consegna del seme messo in incubazione, dei bozzoli ottenuti e delle sete filate, e per obbligarli al pagamento della tratta quando non dimostrassero la vendita od il consumo in paese. Erano fissate le strade che bozzoli e sete doveano percorrere per recarsi all’estero, punito il traffico con i luoghi di confine, imposto il giuramento solenne mercanti del Monferrato di non trasportare sete provenienti con frode dal Piemonte.

Qualche esenzione era concessa alle cose condotte o ricavate da Nizza, Oneglia, Barcellona, Monaco, Cocconato, ed altri luoghi privilegiati; ed erano codesti favori causa continua di querimonie, poiché l’esenzione limitavasi al consumo ed alla produzione locale, mentre gli abitanti se ne volevan servire per commerci frodolenti.

Si applicava la tratta ad un numero di voci minore di quello contenuto nella tariffa doganale, ma per queste avea carattere più rigidamente proibitio, avendosi di mira, secondo i concetti del tempo, di impedire l’estrazione delle materie prime che potevano essere lavorate in paese o del bestiame e vettovaglie necessarie al consumo del paese. La seta cruda pagava infatti L. 1.9 per libbra, quando la seta lavorata pagava soltanto L. 0.14.6 e il damasco, il velluto ed altri panni di seta pagavano L. 0.7. I buoi, esenti, come vedemmo, dalla dogana, pagavano invece per la tratta L. 16.8.8 per capo se valevano più di 40 lire, L. 13.8.3 se valevano da 30 a 40 lire e L. 13.1 se il valore n’era inferiore a 30 lire. Le mucche pagavano L. 6.0.3 se il valore n’era superiore a 20 lire, L. 4.7.7 se da 12 a 20 lire, L. n. 15.5 se da 6 a 12 e IL. 2.4.9 se valevano meno di sei lire per capo. Dazi non esigui, ragguagliati a circa il terzo del prezzo corrente. I cavalli pagavano meno, non essendo forse considerati necessari per l’agricoltura: quelli di valore maggiore di 25 scudi d’oro d’Italia d. 181.25) pagavano L. 7.6.10, ossia dal 3 al 4 per cento del valore: se di minor prezzo L. 3.2.10. Non pare che le tariffe fossero esattamente osservate se nei congressi tenutisi nel 1708 per la riforma delle gabelle si osservò che il dazio dei buoi di valore superiore a 40 lire non s’era mai pagato nella sua integrità; e concludevasi colla proposta di tassarli in L. 12 se di valore superiore a doppie 8 (lire 126), L. 10 se d’un valore da doppie 5 ad 8 (L. 78.15 a 126) e L. 8 se d’un valore inferiore a doppie 5 (L. 78.15). Necessariamente i buoi d’un valore minore doveano pagare ancora meno[29].

Oltre alla tratta, le canape greggie e lavorate pagavano il dritto della decima; e le tele, fili e cordaggi il dritto della vigesima. In realtà ambedue i dritti erano regolati secondo apposita tariffa. Una soma di lino che di tratta pagava L. 6.8, pagava di vigesima L. 17.8; una soma di canapa pettinata oltre alle L. 4.3.5 di tratta pagava L. 11.11.5 di decima. Se i dritti specifici erano veramente del decimo o del ventesimo del valore, chiaro come i dritti della tratta usavano contenersi in proporzioni minori.

Affine alla tratta era pure il dritto di un per cento che pagavano gli ori ed argenti greggi e lavorati, le pietre preziose, le gioie, le perle, ecc., che uscivano dallo Stato o per esso transitavano provenendo da Stati esteri. È dubbio se questo dritto rendesse assai al fisco, perché le esenzioni erano numerose: esente ogni viaggiatore sino all’ammontare di 50 scudi se a cavallo, di 30 scudi se a piedi; esenti in tutto i nobili ed i gentiluomini dello Stato che uscissero dal paese e poi vi facessero ritorno; ed anche i gentiluomini d’altri Stati che facessero passaggio da noi per tutto ciò che “secondo il grado e la condizione loro ne sogliono e possono portare per ornamento et honore delle loro persone”; esenti i denari inviati agli ambasciatori e agenti del Duca all’estero o mandati fuori Stato per servizio pubblico delle finanze, zecca e gabelle; esenti i denari inviati da Francia, Spagna e Svizzera per conto del Re Cristianissimo, di S. M. Cattolica, e dei collegati Svizzeri e Vallesani; esenti Nizza ed Oneglia, ecc., ecc. I pericoli di frodi a causa di tutte queste esenzioni erano tali che il dritto dell’1 per cento di fatto negli anni nostri si riduceva per tolleranza ai due terzi; ed anzi per gli ori ecc. di transito si percepiva soltanto in ragione d’un quarto del dritto legale[30].

Non contento di colpire le merci che entravano od uscivano dallo Stato, voleva il fisco trarre vantaggio dal commercio di transito, imponendo diritti sulle merci estere che toccavano qualche punto del territorio dello Stato. Quattro erano i diritti principali che imponevansi per tal rispetto: il dritto del transito di tratta, il dacito di Susa, il dritto di portofranco di Nizza ed il dritto di Villafranca.

Al transito di tratta erano soggette tutte le merci che toccavano gli Stati di qua da monti e colli per andare da uno Stato estero ad un altro, senza però passare i monti ed i colli. La tarifia era poco specificata, e si teneva alquanto pia bassa di quella della tratta. Le voci non elencate pagavano il 3 per cento del valore.

Il dacito di Susa, antichissima fra le entrate doganali nostre, colpiva le merci le quali venendo d’oltremonti andavano in Italia, o venendo d’Italia andavano oltremonti. Noto sin dal secolo XIV, questo tributo fruttava assai in un tempo in cui la scarsezza delle strade e gli ordinamenti economici dei sovrani di Francia imponevano a tutte le merci provenienti dall’ Italia di transitare per Susa; onde nel 1563 era stato appaltato per 28 mila scudi d’oro all’anno. Ma le lotte tra i Re di Francia ed i Duchi di Savoia, la rivalità degli Svizzeri, il desiderio dei Milanesi, dei Genovesi e dei Veneziani di emanciparsi dal forzato passaggio per il Piemonte, aveano fatto ai nostri tempi scadere assai il reddito del dacito di Susa. Altre strade: di Collonges per il Chiablese ed il Sempione, di Collonges per il paese di Vaud, e di Dortan, facevano una concorrenza spesso vittoriosa al passaggio di Susa, il quale avea a suo favore il vantaggio della maggior brevità del tragitto da Lione a Milano e Genova. Il colpo di grazia fu dato coll’ordinanza 25 novembre 1696 del Consiglio di Stato del Re di Francia, la quale permise ai mercanti di Lione di transitare, andando e venendo le merci d’ Italia in Francia, per le strade di Dortan e del Sempione senza toccare gli Stati di Savoia (D. XIV. 1653). Alte strida levarono i Duchi di Savoia pretendendo che l’art. 6 del trattato di pace di Torino del 29 agosto 1696 obbligasse i Re di Francia a mantenere al valico di Susa il monopolio del transito d’Italia in Francia e viceversa, come prima della guerra del 1690; mentre i francesi replicavano d’essere obbligati soltanto a ristabilire la libertà del commercio interrotta dalla guerra, senza perciò impedire altrui di trafficare per altre vie[31]. La contesa durava ancora quando scoppiò la guerra di successione spagnuola; né fu composta mai[32]. Negli anni nostri perciò il fisco dovea rimborsare agli appaltatori somme cospicue per la mancanza quasi che intiera d’ogni reddito del dacito di Susa. S’era pensato a mettere un ufficio alla Novalesa, più comodo ai conducenti obbligati a passare a Susa per levare le bollette dei pagamento del dacito; s’era raccomandato di usare larghezze ai Genovesi per incitarli ad abbandonare la via del mare ed a preferire il valico di Susa; ma poco frutto da siffatti accorgimenti si ritrasse. Sempre allo scopo d’evitar le frodi si faceva pagare il dacito di Susa anche ai ferri, acciai, risi, canapa e carta, prodotti nel Piemonte ed esportati oltremonti; ma ne nasceva l’effetto che queste merci gravate anche dalla tratta non potevano con profitto esportarsi e doveano essere vendute in paese.

Non più fruttifero era il terzo dei dazi di transito, e cioè il dritto del portofranco di Nizza. Da lungo tempo i reggitori piemontesi cercavano di promuovere i traffici del portofranco di Nizza; ed uno dei mezzi più efficaci fu sempre la diminuzione dei dazi di transito. Perciò le robe e mercanzie di Germania, d’Italia e d’altri Stati esteri, destinate alla Francia, Spagna, ecc., e quelle francesi, spagnuole e d’altri Stati esteri dirette a Germania e Stati italiani e stranieri, quando transitassero pel Piemonte, facendo scalo a Nizza, pagavano il diritto del portofranco di Nizza, che era ragguagliato in generale ad un terzo del dacito di Susa. Anzi le consuetudini volevano che le importazioni in Piemonte, se fatte pel Nizzardo, godessero d’un abbuono del quarto sulla dogana; e le esportazioni piemontesi all’estero d’un terzo sulla tratta, sempre se avvenute per loscalo di Nizza. La tariffa del 1702 abolì questi ultimi favori; ma è da presumersi che di fatto continuassero.

Ultimo dei dazi di transito che si potrebbero chiamare internazionali era il dritto di Villafranca. Colpiva le merci che passavano dalla rivieri di ponente a quella di levante e viceversa, tanto per mare che per terra, qualunque fossero le nazioni a cui i bastimenti appartenevano. Il limite geografico era dato dalle isole di St. Pierre, situate fra la Corsica e la Sardegna; sicché tutte le navi che passavano al di qua erano soggette al diritto. Pel commercio della riviera il dritto di Villafranca sostituiva il transito di tratta, il dacito di Susa e il dritto del portofranco; ma era più tenue, ragguagliandosi al 2 per cento del valore delle merci. La maggiore facilità di sottrarvisi aveva consigliata siffatta mitezza di tariffe; ma non era bastata, poiché i finanzieri nostri di continuo si lamentavano che i francesi non volessero sottostarvi se non quando le loro navi facessero effettivamente scalo a Villafranca od a Nizza, mentre i nostri pretendevano che il fatto solo di passare in faccia alla costa nizzarda obbligasse le navi a venire al porto di Villafranca a sottomettersi alla visita. Ed ancor più si lamentavano che l’oltrepotenza francese avesse incoraggiato i sudditi del Re di Spagna (spagnuoli, napoletani, siciliani, quei di Finale) a far altrettanto, gli abitanti di Monaco a sottrarsi anch’essi al dritto di Villafranca, pur facendo pagare il dritto di Monaco a’ nizzardi ed onegliesi; e, quel che peggio, avesse inorgoglito per modo i genovesi – che erano sempre stati i più forti pagatori di tal dritto, sia per la loro vicinanza, sia pel gran traffico mantenuto con la Spagna, la Francia ed il Portogallo – per modo da indurli a far passare loro barche più grosse al largo, sotto bandiera e con padroni francesi[33].

Il dritto, che ai suoi bei tempi avea reso più di 100 mila lire l’anno, ora s’era ridotto talvolta a meno del terzo e minacciava di scendere ancor più. Durante tutta la guerra le cose andarono di male in peggio, essendosi l’esazione ristretta al solo approdo di Oneglia. Colla pace di Utrecht, essendosi stipulato che le navi francesi dovessero pagare il dritto senza alcuna opposizione, tornò il dritto di Villafranca a rifiorire. Che le contese non cessarono, sinché la Camera di Commercio di Marsiglia non s’obbligò nel 1726 a pagare un canone di 40 mila lire all’anno al Re sardo, ottenendo in cambio l’esenzione dal dritto di Villafranca per le navi battenti bandiera francese (D. XXX. II, 511).

Rientravano talvolta nella categoria della “tratta e dogana” anche alcuni dazi locali d’introduzione in certe città di transito attraverso peculiari distretti, che si veggono spesso nei bilanci generali e nei conti dei tesorieri, indicati sotto il nome di gabellette, che vuol dire gabelle minute non date in esercizio agli appaltatori generali, ma a piccoli appaltatori locali o ad economi per conto delle Finanze. Vi accenniamo qui, benché si tratti di redditi non compresi sempre nella categoria delle gabelle generali, per l’evidente connessione della materia; e per dimostrarne l’indole, diciamo di alcuni di essi.

Il dacito di Vercelli (D. XXIV. 2074) esigevasi su tutte le robe, mercanzie, bestiami, grano, riso e vino che dall’estero o dall’interno si introducessero nel distretto e Diocesi di Vercelli; e sulle merci che di qui si esportassero all’interno od all’estero. N’erano colpite anche le merci nazionali ed estere transitanti pel territorio vercellese, e quelle che, navigando sul Po, passassero sotto Verrua. Andavano esenti dal pagamento di questo balzello nobili e gentiluomini di diverse terre e casate, abitanti di luoghi privilegiati, per i consumi personali; quei di Biella e d’Andorno per il transito. Non era grave il diritto di transito di L. 3 per i cavalli e i muli, soldi 15 per gli asini, 3 soldi e denari per i maiali grossi, 2 soldi e 6 denari per buoi, manzi, mucche, ecc., 11 denari per i vitelli; 2 denari per i montoni, pecore e capre, 1 denaro per gli agnelli e capretti, 2 denari per ogni emina di castagne, , denari per un’emina di frumento e riso. I diritti di importazione e di esportazione: d. 2 per emina di castagne, d. 2 1/2, per emina di frumento e riso, d. 2 per ogni rubbo di burro, lire 3 per i cavalli e muli, soldi 15 per asino, soldi 3 d. 9 per i maiali grossi, soldi 2 d. 7 per i buoi di valore maggiore di L. 72.10, soldi 1 d. 7 per i buoi del valore da L. 36.5 a L. 72.10.

Il dacito di Trino (D. XXIV. 2007) colpiva tutte le robe, mercanzie e bestiami che transitavano per Trino ed altre località vicine del Monferrato, venendo dal Piemonte o da Francia e dirette in Italia o viceversa, come pure n’erano colpite le merci che si esportavano da quei luoghi pel Piemonte o l’estero, o che di qui vi si introducevano. Eranvi certe strade su cui nessuna merce poteva circolare senza aver pagato il dacito di Trino, a meno che provassero d’essere invece soggette al dacito di Susa e d’averlo pagato. Anche qui si trattava di diritto stabilito con tariffa poco elevata[34].

Il pedaggio di Carmagnola, appaltato sino al 1703 per L. 2060 all’anno e dopo per L. 1400, esigevasi sulle robe, mercanzie e bestiami transitanti sul territorio carmagnolese. La tariffa fissata nel 1688 e confermata nel 1704 (D. XXIV. 1307) era tenue: 10 denari sui buoi grassi, cavalli e muli, 5 denari sui vitelli, 1 soldo ed denari ogni trenta pecore o capre, ecc., ecc.

Il pedaggio di Ivrea, appaltato in L. 2000 fino al 1706, L. 3900 dal 1707 al 1709 e 3150 dopo il 1710, era esatto sulla base di una tariffa del 1648 (D. XXIV. 1372), anch’essa moderata.

Il pedaggio di Vico, appaltato negli anni nostri da 115 a 180 lire all’anno, difficilmente avrebbe potuto render di più, se si pensa che ogni bue pagava 10 denari, i cavalli, muli ed asini 6 denari; ogni carro di vino 10 denari (circa 1 centesimo di lira italiana d’adesso per ogni ettolitro) e le altra voci, 21 fra tutte, a proporzione (D. XXIV. 1347).

Non era dunque la gravezza dei dazi locali che recava fastidio ai commercianti ed ai produttori; sibbene la loro molteplicità. Ai dazi e pedaggi che abbiamo sopra brevemente dichiarati, se ne aggiungevano invero infiniti altri, esatti dalle città o comunità, dai feudatari o da privati a cui erano stati venduti dal fisco. La città di Cuneo esigeva, ad esempio, una gabella delle mercanzie così minutamente elaborata che il testo della tariffa del 1716, diminuita su quelle precedenti per favorire il traffico coi porti di Nizza e di Villafranca, occupa ben 22 pagine in folio dell’edizione del Duboin (D. XXIV. 1323). Questo era il difetto, maggiore del sistema daziario di quei tempi: la sopravvivenza di tutti i pedaggi sorti nell’epoca dello sminuzzamento feudale della sovranità. Le riduzioni monetarie avevano bensì a poco a poco corroso il valore dei diritti signorili, e l’apertura di nuove vie, le immunità concesse a certi trafficanti internazionali, la connivenza dei pedaggieri aveano ridotto l’importanza dei dazi locali, i quali oramai fruttavano assai poca cosa in confronto delle gabelle spettanti al Principe. Ma il fastidio delle visite frequenti, delle vessazioni minuziose dei piccoli appaltatori era vivamente sentito da coloro che dovevano subirle. Il nostro non era però tempo da riforme daziarie. La guerra, che ostacolava i traffici, impediva pur anco le esazioni e faceva fiorire il contrabbando.

Contuttociò, ancor prima fosse tornata la pace, il Principe, spinto dal Groppello, fastidito dagli impacci recati al commercio dalla oscurità delle tariffe, dalla molteplicità dai dazi e pedaggi locali, mosso anche dal desiderio di unificare al Piemonte le provincie monferrine e lombarde recentemente acquistate (cfr. sotto paragrafo 91), nominava, con R.B. dell’8 marzo 1709, una commissione composta del conte presidente Garagno, del mastro auditore Comotto e del patrimoniale provinciale Audifredi per studiare la riforma del regime daziario: “Riflettendo noi”, recita il R. B. a quei spedienti che suogliono influire al sollievo de nostri popoli, vediamo esser di non puoco riglievo quelli che puonno contribuire all’introduttione ed ampliattione del Comercio, col quale hanno non pocco rellatione il buon stabilimento delle manufatture, ed il fissare con ogni equità ed agiustatezza i dritti delle gabelle e pedaggi”. Dopo il qual proemio e dopo aver discorso della necessità di togliere impedimenti al commercio tra il Piemonte antico e le provincie di nuovo acquisto (cfr. il citato paragrafo 91), il Principe prosegue, con linguaggio che potrebbe anche oggi riprodursi in un trattato moderno sulla tecnica delle tari doganali: “Si formino nuovi Capitoli e Tariffe per l’esattione de’ Dritti delle Gabelle; riducendole in moneta hora corrente con togliere ogni oscurità od ambiguità, separando i capi, ne’ quali sono descritte diverse qualità di robbe, specifficando chiaramente ogni genere d’esse sottoposte a detti dritti, massime di quelle che non sono in dette tariffe nominate, e che solo si spiegano con la parola consimili o diverse, con l’espressione del giusto loro debito, in modo che non habbino d’hor in avvenire l’Accensatori o luoro Comessi alcun arbitrio, agiongendo indi quel di più, che si stimarà a proposito per ridurre ogni cosa in chiarezza tale, che possa essere a prima intelligenza d’ogn’uno”. Non accettabili al lume dei principii economici, ma rispondenti alla pratica universale di quei tempi, e prova che fino a quei giorni le tariffe daziarie aveano avuto intenti prevalentemente fiscali, sono le altre istruzioni che seguono, nelle quali si ordina ai commissari di studiare il modo come proteggere le industrie nazionali: Che si prendi un’intiera cognitione di tutte le manufatture stabilite nel Paese e si diano tutte quelle facoltà che si stimeranno più adeguate per mantenerle e ben stabilirle, sgravandole il più che sarà possibile di Dritti sin qui pratticati; dando un peso maggiore alle robbe che si faranno uscire da’ nostri Stati per farle manifatturare altrove; ed accrescendo i solliti dritti a quelle provenienti da Stati stranieri, che colla loro introdutione in questi per essere simili a quelle che qui si manufatturano ne rendono difficile lo smaltimento. Di non minore vantaggio saràil prendere un’esatta notitia di tutte le qualità delle cose che nascono né nostri Stati e l’accertar mezzi per darle esito ne’ Paesi stranieri col diminuire i dritti dell’uscita ed accrescere il peso a quelle di simile nattura che da’ Stati forastieri si vorranno introdurre in questi, sgravando poi viceversa il più che sarà conveniente i dritti di quelle rovine da quali questo Paese n’è privo e non ne abbonda per renderne agevole l’introduttione”. Rivolgeva poi il sovrano il suo pensiero al danno che i commercianti sentivano per la molteplicità dei balzelli locali e signorili e raccomandava alla commissione; “che si prendi per ultimo con ogni accuratezza quella maggior cognitione che si potrà della natura e qualità de Daciti e pedaggi che si esigono ne nostri Stati, tanto sopra le strade che sopra i fiumi, se in denaro o in natura ed a quali qualità di rovine o vettovaglie l’estendino, distinguendo quelli che appartengono al nostro patrimonio, da quelli che sono posseduti da’ vassalli o da’ terzi, e se da questi si godono abusivamente o con qualche fondamento di raggione, sovra quali tariffe sono in uso d’esiggersi i dritti d’essi, se questi non sono eccessivi, o pure non segue vessattione od estorsione in esigerli, affinché sovra tali nottitie si prattichino indi quei spedienti che saranno più proprii per abolire gl’abusi, sollevare i popoli e render più aggevole il traffico[35].